天社宮資料室

天社宮資料室について

陰陽道は、古来より日本の歴史に深く関わり、人々の暮らしから皇室の祭祀に至るまで、あらゆる層に影響を与えてまいりました。 陰陽道に関する史料は、当宮に伝わる古文書群を筆頭に、約180年前に若狭藩が編纂した谷川家文書、さらには旧家臣団が継承した記録など、各地に脈々と受け継がれております。 当資料室は、宮内庁書陵部より特別に下賜された貴重な史料群を中核に据え、当宮に代々伝わる文書や典籍を編纂・整理しております。これらの史料の中から公開可能なものを順次公開し、日本の精神文化の根幹をなす陰陽道の価値を再発見し、その伝統を未来へ継承する一助となることを願っております。

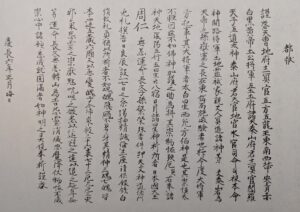

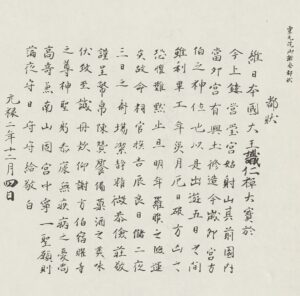

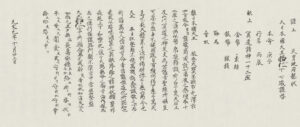

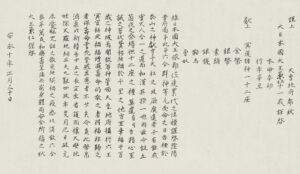

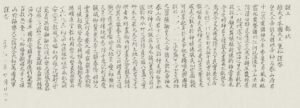

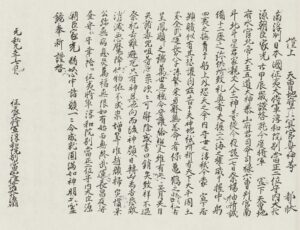

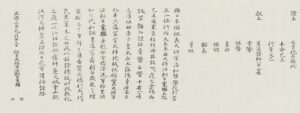

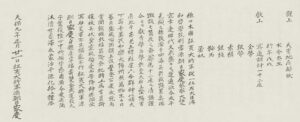

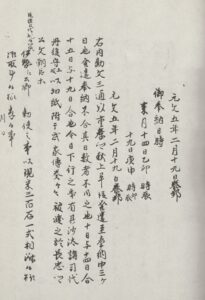

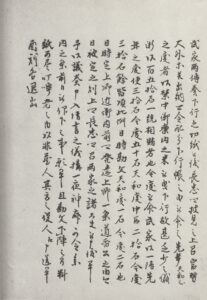

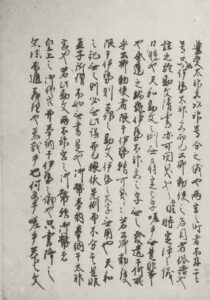

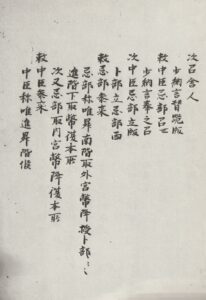

都状(とじょう)

天皇陛下の御即位に際し、国家の大祭として「天胄地府祭」が斎行されます。この祭儀は、陰陽道宗家である土御門家が代々執り行ってまいりました。 この最も厳粛なる儀式において、天の大神・太一大神(泰山府君大神)へ奏上される祝詞、それが「都状」でございます。

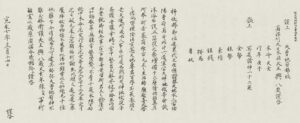

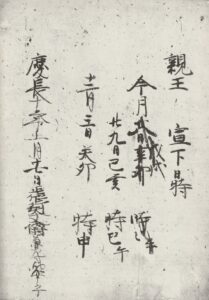

歴代天皇御即位

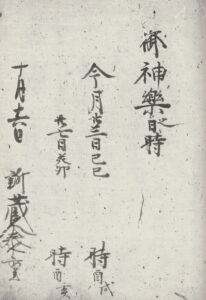

天胄地府祭都状

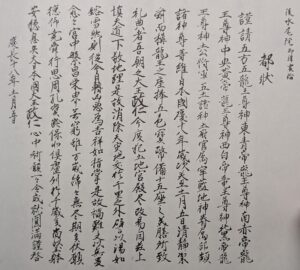

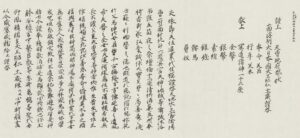

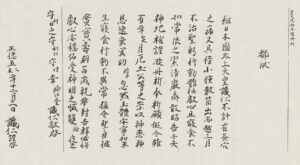

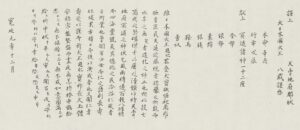

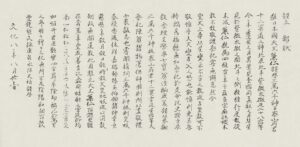

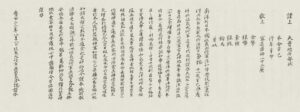

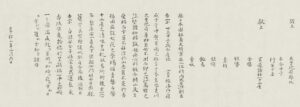

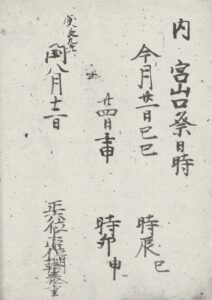

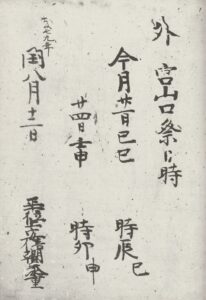

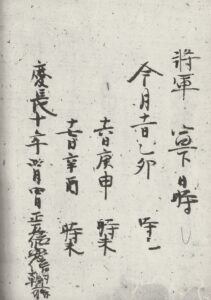

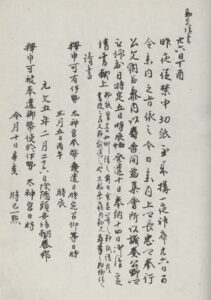

徳川家代々将軍宣下

天胄地府祭都状

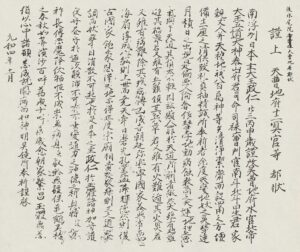

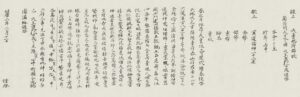

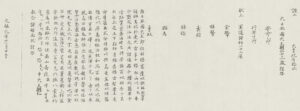

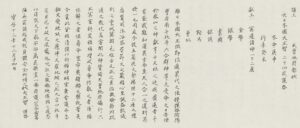

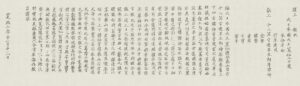

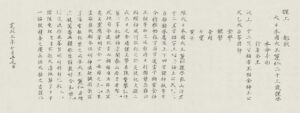

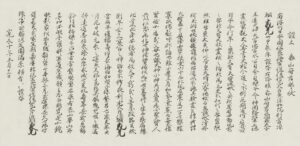

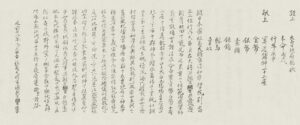

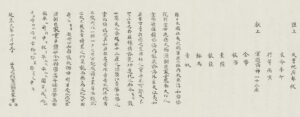

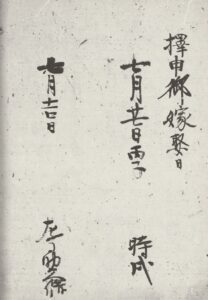

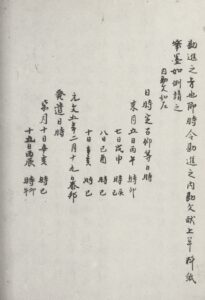

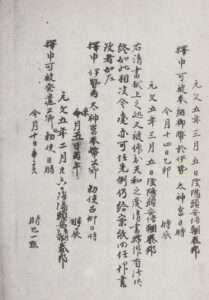

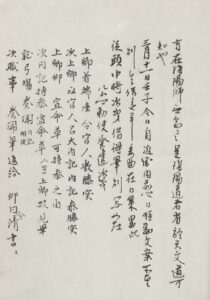

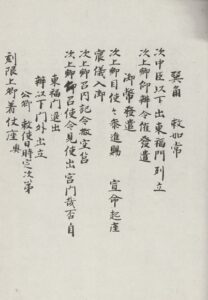

勘文擇申(かんもんたくしん)

「勘文擇申」とは、陰陽寮における占考の結果を精査し、朝廷へ奏上する一連の儀礼を指します。

陰陽頭(おんみょうのかみ)をはじめ、天文博士、暦博士らが天地の運行を観測して得た占断は、天皇陛下へと奏聞されました。その奏上には、中務省を経る通常の方式と、国家の安危に関わる重大事についてのみ許された、陰陽頭が直接奏上する「密奏」の二つがございました。この密奏の任は、勅許を得た従三位以上の陰陽頭のみに許されるものであり、代々安倍家(後の土御門家)が世襲してまいりました。

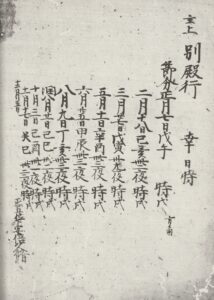

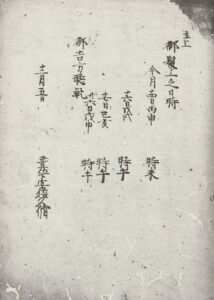

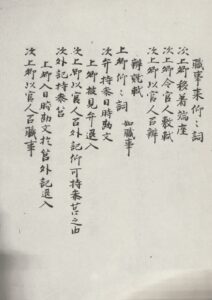

奏上される内容は、皇室の吉日選定から国家祭祀の日程に至るまで、極めて多岐にわたりました。御髪上げや御歯固めといった御成長の儀礼、御婚儀や行啓、さらには御懐妊から御出産に関わる諸儀式まで、皇室の日常と祭祀が円滑に執り行われるよう、天地の理に基づいて吉日が選定されたのです。

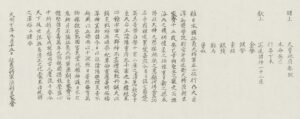

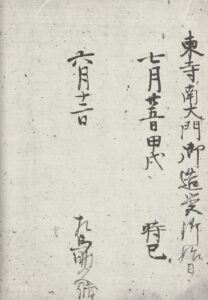

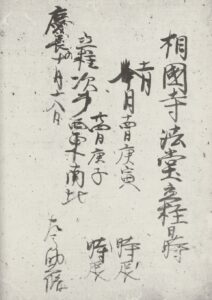

また、伊勢神宮の式年遷宮や、東大寺・東寺をはじめとする大寺社の重要祭典など、国家の根幹をなす行事の日取りも、同様に勘文擇申によって定められたのでございます。

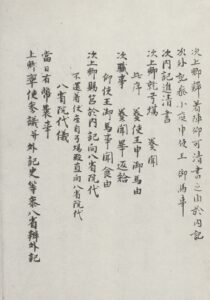

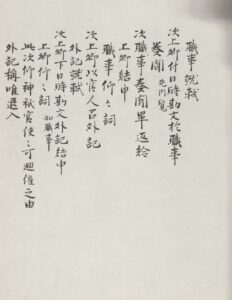

【本稿の典拠について】

本稿は、土御門宗家および分家の倉橋家、谷川家に伝わる史料と、久脩(ひさなが)、泰重(やすしげ)、晴雄(はるお)ら歴代当主の日誌を基に編纂したものでございます。

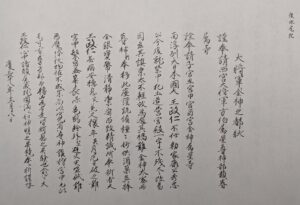

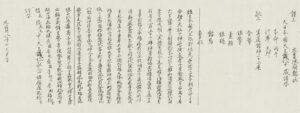

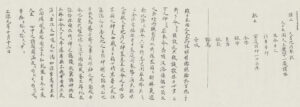

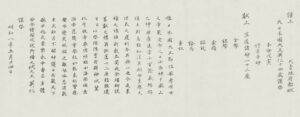

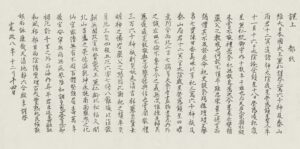

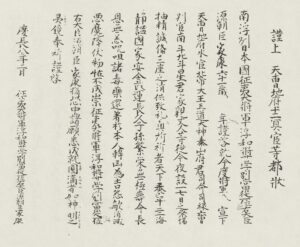

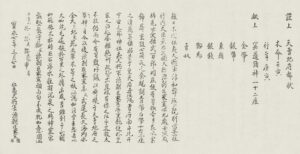

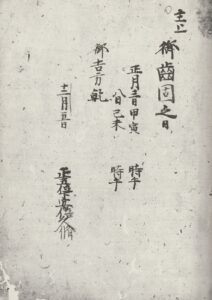

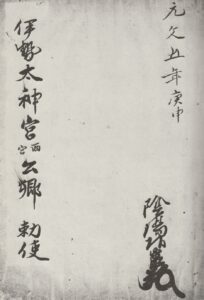

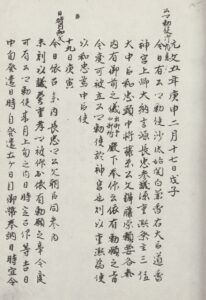

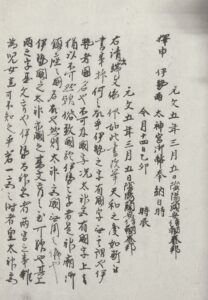

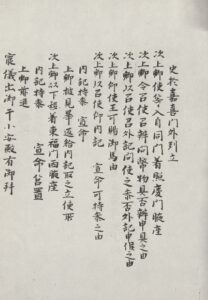

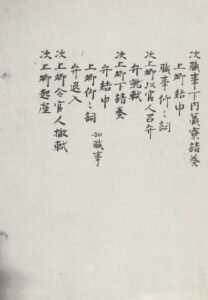

伊勢太神宮両宮公卿古文書

元文五年(1740年)二月十七日に編纂された、伊勢神宮における祭祀儀礼に関する文献でございます。