暦の読み方

暦の読み方

1. 暦とは

日本の暦は、単なる日付の表(カレンダー)ではありません。

それは天の星々の運行をもとに、神々の御心を読み解き、私たちの暮らしを導く「天の神様からの便り」です。

暦は、人生の羅針盤であり、日々を安心して歩むための智慧の宝庫なのです。

しかし、大切な心構えがございます。

「一粒万倍日」のような吉日も、ただ待っているだけで幸運が舞い込むわけではございません。

古くから「神は人の敬によりてその威を増し、人は神の徳によりて運を添う」と申します。神仏を敬い、日々の行いを正す者にこそ、そのご加護は届くのです。

そのために求められるのが、浄明正直(じょうめいしょうじき)の心。

それは、どこまでも清く明るく、正しく素直な心のこと。この心で毎日を丁寧に生きることで、暦に記された吉日は、はじめてあなたにとっての「真の吉日」となるのでございます。

もし、聞き慣れない言葉が多くて難しく感じられても、心配はいりません。

このホームページの解説と共に、一つひとつ紐解いてまいりましょう。暦を開くことは、天と地、そしてご自身の心と対話する、豊かな時間となるはずです。

どうぞ、暦という人生の羅針盤を手に、神仏と共に歩む、実り多き日々をお始めください。

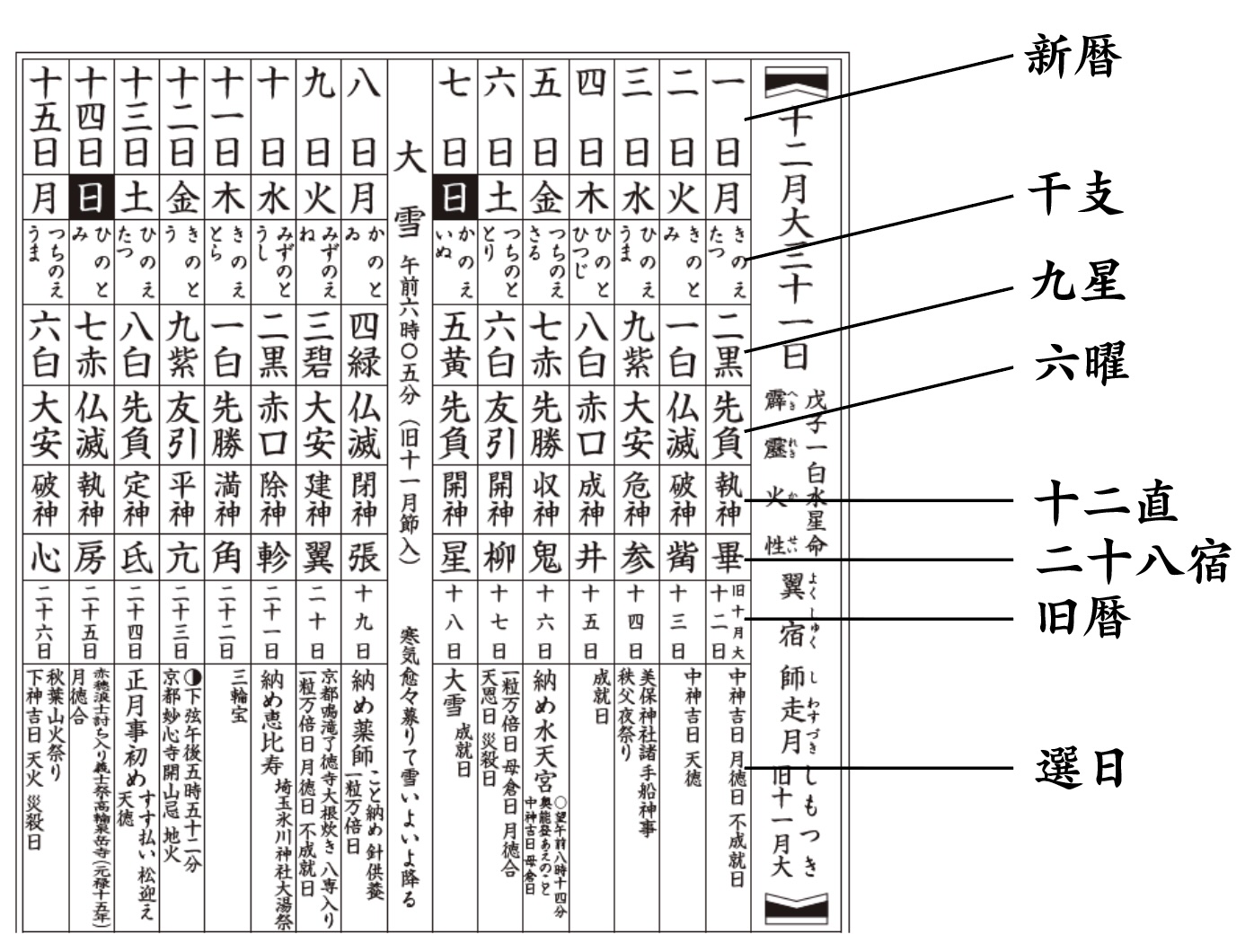

2. 暦に記される主な要素(優先度順)

① 十二直(じゅうにちょく) ― 最も大切な道標

今日の運勢を知る上で、何を最も頼りとすべきか。その答えが「十二直」です。

太一大神は、北斗七星の運行を通じて、その日ごとの「天の気」—すなわち、お天道様の状態—を私たちに示しておられます。

この悠久なる周期を読み解き、お天道様(太一大神)に祈りをもって願い出ることで、その御力添えを賜り、行動の一つひとつを最善へと導くことができるのです。十二直とは、そのための最も確かな智慧と言えましょう。

| 直名 / よみ | この日の意味 | 吉とされる行い / 注意点 |

|---|---|---|

| 建神(けんしん) | 万物を建て生み出す日 | 吉:起業・開店、目標設定、家の新築や購入、習い事始めなど、未来を「建てる」全てのことに最適。 注意:古いものを壊すこと、貯蔵庫を開けることには不向き。 |

| 除神(じょしん) | 障害を取り除く日 | 吉:心身の浄化、治療の開始、大掃除や断捨離、厄除け祈願など、不要なものを「取り除く」ことに最適。 |

| 満神(まんしん) | 全てが満たされる大吉日 | 吉:入籍・結婚式、催し開催、新規事業、貯蓄の開始など、万事が円満に進むとされる。 注意:物事を壊したり、契約を破棄することには不向き。 |

| 平神(へいしん) | 物事が平穏に進む日 | 吉:相談事や交渉、旅行、引っ越し、地固めなど、事を荒立てず円滑に進めたい行いに適する。 |

| 定神(ていしん) | 方針や善悪が定まる日 | 吉:重要な契約や決定、開店・開業、入籍など、将来の方針を「定める」ことに最適。 注意:一度定まると動きにくいため、移転や引っ越しには慎重さが求められる。 |

| 執神(しつしん) | 物事を執り行う・受け取る日 | 吉:大切なものの購入や受け取り、貯蓄、資産運用、神仏の教えを生活に「執り入れる」ことに適する。 |

| 破神(はしん) | 古い殻を破り進む日 | 吉:現状打破のための交渉、訴訟、不要な関係の清算、お祓いなど、何かを「突破する」行いに最適。 注意:入籍・結婚式などの祝い事や、新しい契約には不向き。 |

| 危神(きしん) | 慎重さが求められる日 | 万事において「危うさ」を伴うため、油断は禁物。旅行、乗り物の運転、危険な作業は特に注意。 ただし、神仏への祈願や自己を見つめ直すことには適する。 |

| 成神(せいしん) | 物事が成就する大吉日 | 吉:新規事業の開始、契約、入籍・結婚式など、努力が実を結び「成就する」とされる。 注意:争い事の決着をつける日には不向き。 |

| 収神(しゅうしん) | 収穫し、取り入れる日 | 吉:買い物、納品、学びの成果をまとめること、貯蓄など、物事を自分の内へ「収める」ことに最適。 |

| 開神(かいしん) | 未来への道が開かれる日 | 吉:開店・開業、入学、新しい挑戦、入籍・結婚式など、閉じていたものが「開かれる」行いに最適。願い事が天に届きやすいとされる。 |

| 閉神(へいしん) | 物事を締めくくる日 | 吉:契約の完了、支払い、お墓を建てる、日記をつけ始める(決意を内に秘める)など、物事を「閉じる・締める」ことに適する。 注意:開店や祝い事など、華やかに開く行事には不向き。 |

② 九星(きゅうせい) ― 本命星と巡り合わせ

九星とは、生まれ年で定まるあなたの「本命星」と、日々天を巡る星との関係性から、運気の流れを読み解くための指標です。

この九つの星々は、太一大神が生み出された五行(木・火・土・金・水)の精髄に他ならず、あなたの本質と日々の吉凶を示します。

なお、この「本命星」は運気の流れを司る星であり、生涯変わらずあなた様をお守りくださる「守護星」とは別の、大切な役割を持ちます。

歴代の天皇陛下も毎朝御祈願されてきた、ご自身の「守護星」については、このページ最下部の「北斗七星と守護星」の節でご確認いただけます。

■ 九星の計算方法

和暦で本命星を特定するためには、生まれ年の「十の位」と「一の位」を足し算します。

10以上になった場合はさらに十の位と一の位を足して一桁にします。

次に、元号ごとに定められた数からその数字を引いたものが、本命星の数字となります。

上記数字も10以上になった場合はさらに十の位と一の位を足して一桁にします。

●元号に割り当てられる数字

明治:16 / 大正:17 / 昭和・平成:12 / 令和:9

【計算例】

昭和55年生まれ → 5+5=10 → 1+0=1 → 12-1=11 → 1+1=2 → 二黒土星

令和2年生まれ → 0+2=2 → 9-2=7 → 七赤金星

| 九星 | 五行 / 惑星 | 性質 |

|---|---|---|

| 一白水星 | 水 / 水星 | 柔軟で知恵深く、流動性に富む。柔和だが環境に流されやすい。 |

| 二黒土星 | 土 / 土星 | 大地のように温厚で忍耐強く、育成や裏方に強み。消極的で受け身になりやすい。 |

| 三碧木星 | 木 / 木星 | 若木の芽吹きのように活発で成長志向。直情的で言葉に鋭さを持つ。 |

| 四緑木星 | 木 / 木星 | 風のように調和を重んじ、社交的で信用を得やすい。優柔不断になりやすい。 |

| 五黄土星 | 土 / 土星 | 中央を司り強大な力を持つ。統率力・カリスマ性があるが、凶運の時は破壊的になりやすい。 |

| 六白金星 | 金 / 金星 | 天を象徴し、威厳と指導力を備える。誇り高く努力家だが頑固さもある。 |

| 七赤金星 | 金 / 金星 | 口の星。華やかで愛嬌があり、社交的。金運や楽しみ事に縁がある。 |

| 八白土星 | 土 / 土星 | 山を象徴し、変化と蓄積を司る。堅実で努力家だが、執着が強くなりがち。 |

| 九紫火星 | 火 / 火星 | 太陽や火を象徴。華麗で情熱的、直感や学問芸術に優れる。気性が激しくなりやすい。 |

■ 九星と日々の吉凶早見表

縦軸がご自身の本命星、横軸がその日に巡る九星です。

交わるマスに「大吉/中吉/吉/凶/大凶」を記しています。

| 本命星\九星日神 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一白水星 | 大凶 | 大凶 | 吉 | 吉 | 大凶 | 大吉 | 大吉 | 大凶 | 凶 |

| 二黒土星 | 凶 | 大凶 | 大凶 | 大凶 | 大凶 | 吉 | 吉 | 中吉 | 大吉 |

| 三碧木星 | 大吉 | 凶 | 大凶 | 中吉 | 凶 | 大凶 | 大凶 | 凶 | 吉 |

| 四緑木星 | 大吉 | 凶 | 中吉 | 大凶 | 凶 | 大凶 | 大凶 | 凶 | 吉 |

| 五黄土星 | 吉 | 中吉 | 大凶 | 大凶 | 大凶 | 吉 | 吉 | 中吉 | 大吉 |

| 六白金星 | 吉 | 大吉 | 凶 | 凶 | 大吉 | 大凶 | 中吉 | 大吉 | 大凶 |

| 七赤金星 | 吉 | 大吉 | 凶 | 凶 | 大凶 | 中吉 | 大凶 | 大吉 | 大凶 |

| 八白土星 | 凶 | 中吉 | 大凶 | 大凶 | 中吉 | 吉 | 吉 | 大凶 | 大吉 |

| 九紫火星 | 大凶 | 吉 | 大吉 | 大吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 大凶 |

③ 二十八宿(にじゅうはっしゅく) ― 月に宿る星座

根源神である太一大神より生まれし星々は、天の赤道に沿って配され「二十八宿」と呼ばれております。これらは月(太陰)の運行を知る指標であり、月神は一日一夜、一つの宿を渡り歩くのでございます。

その宿の一つ一つが太一大神の御神気を宿しており、その霊妙なる力が地上の万物に影響を与えるのでございます。

そして、この二十八宿は天球を四つのエリアに分け、それぞれの方位を四神(しじん)が守護しております。

◆ 東方青龍(とうほうせいりゅう):角・亢・氐・房・心・尾・箕 の7宿

◆ 北方玄武(ほっぽうげんぶ):斗・牛・女・虚・危・室・壁 の7宿

◆ 西方白虎(せいほうびゃっこ):奎・婁・胃・昴・畢・觜・参 の7宿

◆ 南方朱雀(なんぽうすざく):井・鬼・柳・星・張・翼・軫 の7宿

この神々が古代日本の皇室において、篤く信仰されたいた証が、飛鳥時代終末期から奈良時代初頭(7世紀末〜8世紀初頭)にかけて築造された、高松塚古墳の壁画でございます。

石室の壁面には、方角を司る守護神として四神(青龍・朱雀・白虎・玄武)が描かれ、天井にはその四神がそれぞれ統べる二十八宿が精緻な天象図として描かれております。壁と天井が一対となり、墓室内が天の秩序を再現した小宇宙となることで、被葬者を永劫にわたり守護しているのでございます。

大吉

| 星宿 | 主な適否 |

|---|---|

| 角宿(かく)、房宿(ぼう)、斗宿(と)、畢宿(ひつ)、觜宿(し)、鬼宿(き)、壁宿(へき) | 結婚、開店、建築など、すべてのお祝い事に最適の日。資産運用や交渉事にも良い結果が期待できます。 |

| 宿 | 主な適否 |

|---|---|

| 心宿(しん)、尾宿(び)、奎宿(けい)、婁宿(ろう)、胃宿(い)、張宿(ちょう)、翼宿(よく)、井宿(せい) | 神祭、移転、婚礼、旅行、人と会うこと、新しい習い事を始めるのに吉。ただし、葬儀や争い事は避けた方が良い日です。 |

| 宿 | 主な適否 |

|---|---|

| 箕宿(き)、女宿(じょ)、虚宿(きょ)、危宿(き)、室宿(しつ)、星宿(せい)、軫宿(しん) | 開店や資産を増やすこと(貯蓄、投資など)には吉。ただし、全て控えめにすることを良しとする。人との争いや訴訟沙汰は避けるべき日です。 |

| 宿 | 主な適否 |

|---|---|

| 亢宿(こう)、氐宿(てい)、牛宿(ぎゅう)、昴宿(ぼう)、参宿(しん)、柳宿(りゅう) | 万事に凶とされる日。万事慎むべし。病気や失くし物に注意が必要です。特に結婚や葬儀など、重要な行事は避けるべきです。 |

④ 選日(せんじつ) ― 特別な吉凶日

暦には、天地の神々の配置に基づいて特別に記された日があります。これは日々の運勢や行動に大きな影響を与えます。

以下は代表的な選日の一覧です。

| 名称 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 天赦日(てんしゃにち/てんしゃび) | 太一大神が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、暦の中で最上とされる大吉日。 | ご祈祷に良い日とされ、年に5〜6回しかない貴重な吉日。婚礼、開業、財布の新調など、万事に最良とされる。神々と繋がる精神修養日四種の一つでございます。 |

| 社日(しゃにち) | 五行の「戊」は「土」を意味するため、土の神様である産土神(うぶすながみ)を祀る日。春と秋の年二回ある。 | 春の社日は五穀の種まきをし豊作を祈願し、秋の社日は収穫に感謝する日。嫁娶(結婚・縁組などの婚礼ごと)は凶とされる。神々と繋がる精神修養日四種の一つでございます。 |

| 一粒万倍日(いちりゅうんばいび) | 陰徳を積み、慈悲を施すなど善事を行うべき日。「一粒の善行が万倍の功徳となって返ってくる」とされる。 | 単に開業や契約の吉日と考えるのは誤り。「積善の家に余慶あり」の教えの通り、善行を積むことが本義である。神々と繋がる精神修養日四種の一つでございます。 |

| 三輪宝神(さんりんぼうしん) | 宇宙創造の霊であり、人倫道徳の根源を敬う日。生命の発生から結実に至る秩序を尊び、祖先と恩沢に感謝を捧げる。 | この日は神棚を清めて祀ることが肝要。建築造作は、万物の成長を害し殺める行為に通じるため避けるべきと教えられる。明治以降に流行したお化け暦に記載された「三隣亡」は、当宮の暦には存在しません。神々と繋がる精神修養日四種の一つでございます。 ※お化け暦(おばけごよみ)とは、明治から昭和にかけて、民間で違法に発行された暦書(カレンダー)でございます。 |

| 天一天上(てんいちてんじょう) | 地の神(火の神)である天一神(てんいちじん・鎮宅霊符尊神)が天上に帰る期間(16日間)。 | この期間は方角の障りがないため、旅行や移転には吉。ただし不浄を嫌う神なので家を清潔に保つべきとされる。沖縄のウガンブトゥチにおけるヒヌカンも同一神と云われています。 |

| 八専(はっせん) | 特定の干支が重なる8日間(間日を除く)。天地の気が偏るとされる期間。 | 天地の気が偏るため、法事、破壊的な作業、嫁入りなどは凶とされることが多い。 |

| 十方暮(じっぽうくれ) | 特定の干支の組み合わせからなる10日間。天地の気が相剋し、万事がうまくいかないとされる期間。 | 「途方に暮れる」の語源ともいわれ、新規事、相談事、旅立ちなどは凶。 |

| 天恩日(てんおんにち) | 天の神々の恩恵が隅々まで行き渡るとされる吉日。5日間連続で続く。 | 婚礼や祝い事など、万事において吉とされる。特に、これまで躊躇していたことを始めるのにも良い。 |

| 月徳日(つきとくび/がっとくにち) | その月の福徳を司る日。万事に障りがないとされる吉日。 | 特に土に関わること(建築、改築、土いじりなど)に良いとされる。 |

| 月徳合(つきとくごう/がっとくごう) | 月徳日と干合(かんごう)する日で、月徳日に準ずる大吉日。 | 月徳日と同様、万事において障りがなく、特に土に関わることに吉。 |

| 往亡日(おうもうにち) | 「往きて亡ぶ」とされ、事を始めるのに凶とされる日。 | 婚礼、引っ越し、旅行、納車など、外出や移動を伴うことに特に凶。 |

⑤ 干支(えと) ― 天地の巡り合わせ

天の神・十干と地の神・十二支を組み合わせた六十干支により、年・月・日・時を表します。

干支は単なる暦法ではなく、天地の神々の巡り合わせを示し、組み合わせによって、特別な日が古来より重んじられてきました。

以下は代表的な「干支に由来する特別な日」です。

| 日 | 意味 | 関連する神仏・行事 |

|---|---|---|

| 甲子の日(きのえね) | 六十干支の最初の日。物事を始めるに最良。 | 大黒天様(太一と同一神)を祀る日。甲子大祭が行われる。古代日本の建築と信仰において、建物の中心に立つ一本の柱は、単なる構造材以上の特別な意味を持っていました。「太極柱」が「大黒柱」となり、その柱に祀られる神が「大黒天」と習合したことで、宇宙の根源的な中心である「太極(太一)」と、時を司る神である「大黒天」が、一本の柱を依り代として結びつき、同一の存在として扱われるようになったのです。伊勢神宮の「心御柱」に神が宿るとされるように、柱を神聖なものと見なす日本の信仰でございます。 |

| 庚申の日(かのえさる) | 庚申待の行事が行われる。 | 道教の教えに由来する信仰で、人の体内に棲むという三尸(さんし)の虫が、六十日に一度巡ってくる庚申(こうしん)の夜、宿主が眠っている間に天に昇り、天帝(太一大神)にその人の罪を告げ口するとされています。これを防ぐため、信者たちは集まって夜通し眠らずに過ごし(庚申待)、災いを避けるのでございます。

庚申の「申」は十二支の猿を意味するため、日本では猿が神の使いとされました。このことから、猿を神使(神猿「まさる」)とする日吉大社(ひよしたいしゃ)の山王信仰と結びつき、庚申塔には「見ざる・言わざる・聞わざる」の三猿が彫られるなど、独自の発展を遂げました。 |

| 己巳の日(つちのとみ) | 金運・財運を司る吉日。 | 弁天様を祀るに吉。巳の日参りが行われる。天河大弁財天社の創建に関わった天武天皇(陰陽道に精通し、陰陽寮を創設、伊勢神宮の式年遷宮の制度を確立、古事記・日本書紀の編纂)は天河の上空での天女(吉祥天)の舞いを吉祥のしるしととらえ、伊勢神宮内宮に祀られる女神(天照坐皇大御神荒御魂瀬織津姫)を天の安河の日輪弁財天として祀った。この時、吉祥天が五回振袖を振ったものを元に作ったものが五節の舞とされます。現在でも宮中の慶事の度に催されてございます。 |

⑥ 六曜(ろくよう) ― 陰陽師の占術、六壬神課を由来とする吉凶

六曜は、日の吉凶を六種に分けたもので、婚礼・葬儀・契約ごとの日取り判断に用いられることが多いですが、古来の正統な暦注に比べると後世的な要素ゆえ、優先度は低くなります。

| 六曜 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| 先勝(せんしょう / せんかち) | 午前は吉、午後は凶。 | 急ぐことに吉。午前中に行うと良い。 |

| 友引(ともびき) | 午前利益なく、夕刻は吉。 | 「友を引く」とされ、婚礼に吉、葬儀は避ける。 |

| 先負(せんぷ / さきまけ) | 午前は凶、午後は吉。 | 争いごとを避け、午後に行動するのが良い。 |

| 仏滅(ぶつめつ) | 吉凶なし。 | 「仏も滅する」とされ、祝い事は避ける。ただし葬儀は忌み嫌われない。 |

| 大安(たいあん) | 一日を通じて大吉。 | 婚礼・慶事に吉。 |

| 赤口(しゃっこう / じゃっく) | 正午のみ吉、それ以外は大凶。 | 火や刃物に注意すべき日。 |

⑦ 毎月の吉凶方位

その月ごとの日・月・星の神々の配置(=月盤)によって、吉方・凶方が定まります。

旅行・移転・造作(建築)・婚礼などの大事は、まずこの「毎月の吉凶方位」をご確認ください。

吉凶の方位は『運勢暦』30頁以降に、各本命星ごとの毎月の吉方位を記しています。ご自身の本命星と照らし合わせてご覧ください。

3. 暦の見方の例

令和○年三月三日(火)

十二直:成神(せいしん) … 物事が調い、事始めに相応し(最優先の指標)。

九星:九紫火星〔本命:五黄土星〕 … 大吉(九星吉凶早見表による)。五黄は中正・統率の徳高し。独断を慎み、謙虚と感謝を添えれば一層吉。

二十八宿:房宿 … 婚礼・祝事に吉。

選日:天赦日・一粒万倍日 … 太一大神(お天道様)の大赦の御日。一粒万倍は善行を万倍に結ぶ日ゆえ、奉仕・感謝・浄め・祈りを添えるが肝要。善行してこそ、太一大神の御加護は万倍にも及ぶのでございます。

六曜:大安 … 補助的に参照(優先度は低し)。

干支:甲子(きのえね) … 六十干支の初め。事始・契約・開店に最良。大黒天様(太一大神)の奉告・祈願にも相応し。

月盤吉方位:北 … 吉神の御加護が及ぶ方位。

月盤凶方位:西 … 運気を曇らす凶神が巡る方位。

※移動・移転・造作は月盤を重んず。

■ 総評(御神意の拝察)

本日は、祝い事・事始め・婚礼にまこと相応しき佳日と覚えます。十二直「成」の御しるしに、甲子の初発、房宿の相、天赦・一粒万倍の重なりが呼応し、善き志で始むる業は速やかに形を成しやすく候。

五黄土星の方は、中正の徳をもって周囲を支え、礼を厚くすれば、推進力に更なる加護が添います。六曜は添え物として軽く参照されれば十分でございます。

■ 本日の作法と指針

・迷いし始動・申込み・契約は、太一大神(お天道様)に奉告のうえ進めるべし。

・万倍日の義に適わせ、善行(奉仕・寄進・感謝・浄め)をひとつ添えるべし。

・ご婚礼・顔合わせ・奉告は積極に。

・外向の用向きは北を用い吉。やむなく西に向かう折は、時刻・経路を慎み深く選ぶべし。

・(五黄の方)統率は柔らかく、驕らず、周囲の益を先とすれば、功は自ずと至る。

以上、浄明正直のまごころを以て臨まれますれば、御加護はいよいよ厚く、凶もまた吉へと転じてまいります。

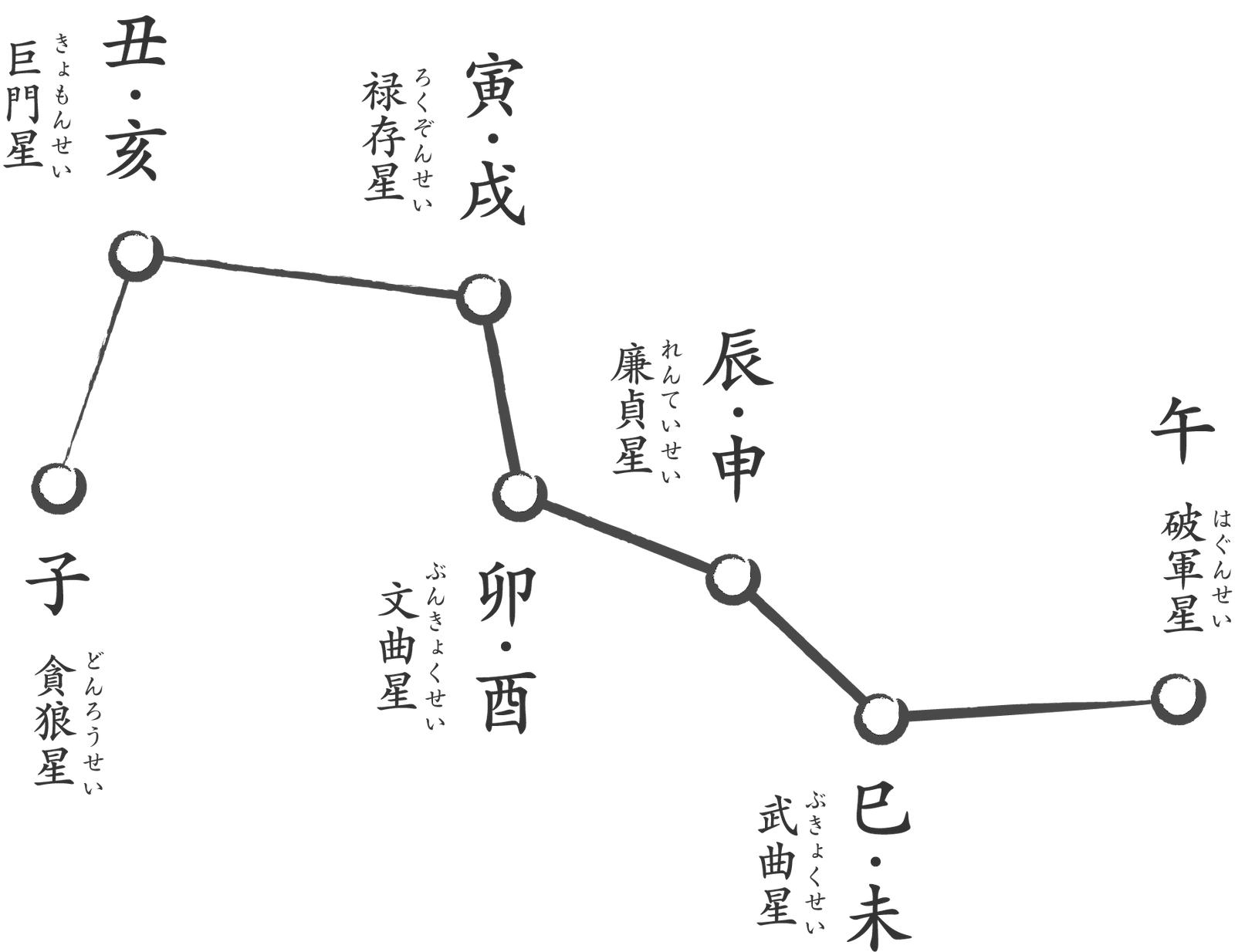

4. 北斗七星と守護星

人は誰しも、生まれ年の干支によって定まる北斗七星、すなわち太一大神(御天道様)のいずれかの星に属し、その御星(みほし)が一生涯その人を見守ってくださるのでございます。この星を、その人を護る「属星(ぞくしょう)」と申します。

皇室の御内においても、古来この信仰は脈々と受け継がれてきました。その最も尊い形が、宮中祭祀において拝察されます。元旦早朝に天皇陛下が国家・国民の安寧を祈念される「四方拝(しほうはい)」においても、陛下ご自身の属星へ祈りを捧げられることが、古くからの大切な習わしでございました。

(明治維新以降、四方拝における北斗七星信仰は、公には秘されてございます。)

そして、この皇室における最も尊いお祈りと同様に、私達もまた日々の暮らしの中で、属星の広大なる御力にあずかることができるのでございます。

毎朝お目覚めの折に、ご自身の属星の名をお唱えし、自らの心を北斗七星に表明すること。それは、正しき行いができた折には感謝の心となり、たとえ至らぬ点があったとしても、心を新たにする誓いと再び立ち返るためのお導きを願う祈りとなるのでございます。

太一大神は、そのような真心に遍く(あまねく)お応えになり、大いなる御神徳を授けてくださいます。